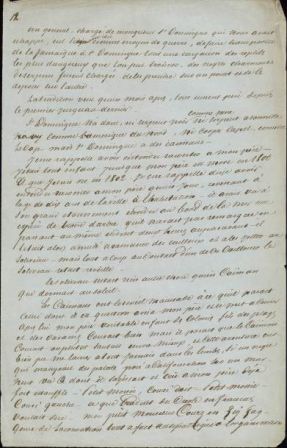

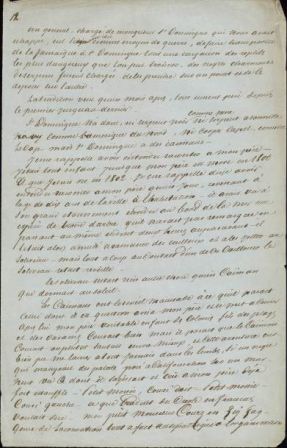

Petit bonheur d’un moment : lire de l’écriture même de

Dumas – père – des passages de ses Mémoires,

sur de grands folios bleus de papier très mince (du papier pelure ?).

L’épisode

merveilleux de son père poursuivi par un caïman, sur une plage de Saint

Domingue, par exemple. Et de découvrir que Dumas le calligraphe - c’est à sa

belle écriture et à ses talents de copiste qu’il a dû de se trouver engagé dans

le bureau du duc d’Orléans, futur Louis-Philippe – que Dumas le calligraphe ne

mettait aucun accent, aucune apostrophe, et coupait étrangement ses mots :

« les oliveau netait rien autre

chose quun caïman qui dormait au soleil » (folio 12). Grands folios écrits semble-t-il

d’un trait, sans ratures.

L’épisode

merveilleux de son père poursuivi par un caïman, sur une plage de Saint

Domingue, par exemple. Et de découvrir que Dumas le calligraphe - c’est à sa

belle écriture et à ses talents de copiste qu’il a dû de se trouver engagé dans

le bureau du duc d’Orléans, futur Louis-Philippe – que Dumas le calligraphe ne

mettait aucun accent, aucune apostrophe, et coupait étrangement ses mots :

« les oliveau netait rien autre

chose quun caïman qui dormait au soleil » (folio 12). Grands folios écrits semble-t-il

d’un trait, sans ratures.

Émotion étrange, comme de se sentir un moment plus proche d’un

créateur plein de passion, d’humanité généreuse.

C’était à la maison de Dumas, à Villers-Cotterêts, sous la

conduite éclairée de Marion Renard, sa charmante jeune conservatrice, merci à elle.

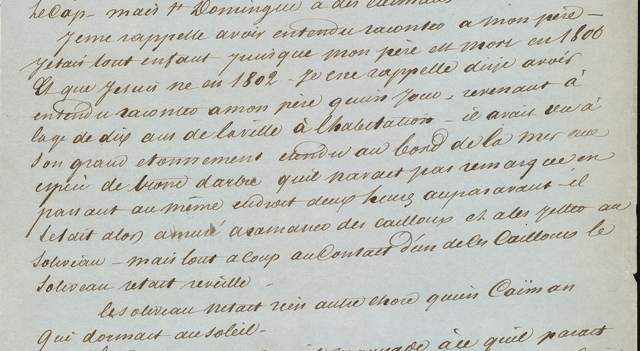

Voici le texte transcrit (et dans le manuscrit, ici) :

« Saint-Domingue

n'a donc ni serpent noir comme Java, ni serpent à sonnettes comme l'Amérique du

Nord, ni cobra-cappel comme Le Cap ; mais Saint Domingue a des caïmans.

Je me rappelle avoir

entendu raconter à mon père, – j'étais bien enfant, puisque mon père est mort

en 1806 et que je suis né en 1802 –, je me rappelle, dis-je, avoir entendu

raconter à mon père qu'un jour, revenant à l'âge de dix ans de la ville à

l'habitation, il avait vu, à son grand étonnement, étendu au bord de la mer,

une espèce de tronc d'arbre qu'il n'avait pas remarqué en passant au même

endroit deux heures auparavant ; il s'était alors amusé à ramasser des cailloux

et à les jeter au soliveau ; mais tout à coup, au contact de ces cailloux, le

soliveau s'était réveillé : le soliveau n'était rien autre chose qu'un caïman qui

dormait au soleil.

Les caïmans ont le

réveil maussade, à ce qu'il paraît ; celui dont il est question avisa mon père

et se prit à courir après lui. Mon père, véritable enfant des colonies, fils

des plages et des savanes, courait bien ; mais il paraît que le caïman courait

ou plutôt sautait encore mieux que lui, et cette aventure eût bien pu me

laisser à tout jamais dans les limbes, si un nègre qui mangeait des patates,

posé à califourchon sur un mur, n'eût vu ce dont il s'agissait, et crié à mon

père, déjà fort essoufflé :

- Petit monsié, couri

droit ! petit monsié, couri gauche !

Ce qui, traduit du

créole en français, voulait dire : « Mon petit monsieur, courez en zigzag » ;

genre de locomotion tout à fait antipathique à l'organisation du caïman, qui ne

peut que courir droit devant lui, ou sauter à la manière des lézards.

Grâce à ce conseil,

mon père arriva sain et sauf à l'habitation. Mais en arrivant comme le Grec de

Marathon, il tomba hors d'haleine, et peu s'en fallut que ce ne fût, comme lui,

pour ne plus se relever.

Cette course, dans

laquelle l'animal était le chasseur et l'homme le chassé, avait laissé une

profonde impression dans l'esprit de mon père. » (Mes Mémoires, chapitre

II)

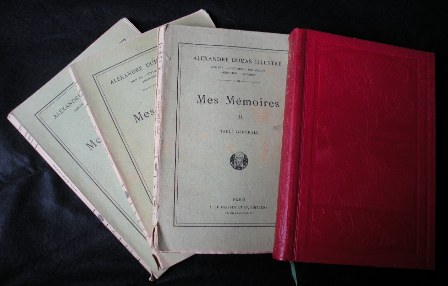

Et voici les

Mémoires,

en volumes brochés, et dans la belle édition reliée rouge (moi, j’ai la verte)

chez A. Le Vasseur

et Cie, 33, rue de

Fleurus, 33. Avec le portrait de Dumas dodu, sa plume à la main devant son écritoire,

incrusté dans la toile de la couverture.

Lecteur, si tu passes par Villers-Cotterêts, n'oublie pas d'aller saluer Dumas en sa

maison.

En traduisant il y a deux ans L’Art d’aimer que je ne connaissais pas, et qui ne m’inspirait

guère a priori, je suis tombée sur ce

passage, et l’idée m’a illuminée qu’il y avait là une source des Liaisons Dangereuses. Que cette citation

aurait été aussi légitime à l’orée du roman que la phrase de Rousseau extraite

de La Nouvelle Héloïse qui y

figure : « J’ai vu les mœurs

de mon temps, et j’ai publié ces lettres ». Comme si dans la forme du

roman épistolaire, auquel il donne une sorte de perfection, Laclos répondait à

travers le temps à l’injonction du poème d’Ovide.

En traduisant il y a deux ans L’Art d’aimer que je ne connaissais pas, et qui ne m’inspirait

guère a priori, je suis tombée sur ce

passage, et l’idée m’a illuminée qu’il y avait là une source des Liaisons Dangereuses. Que cette citation

aurait été aussi légitime à l’orée du roman que la phrase de Rousseau extraite

de La Nouvelle Héloïse qui y

figure : « J’ai vu les mœurs

de mon temps, et j’ai publié ces lettres ». Comme si dans la forme du

roman épistolaire, auquel il donne une sorte de perfection, Laclos répondait à

travers le temps à l’injonction du poème d’Ovide.

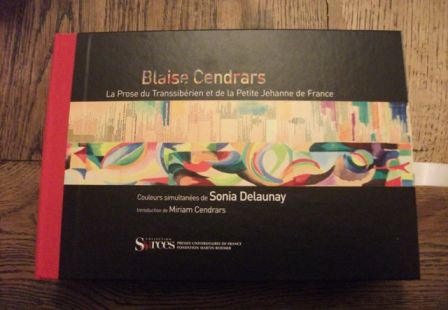

Intitulée L’Aiguille, c’est un hommage à Cendrars

dont la trogne et la manche vide sont bellement burinés en noir et blanc sur la

couverture. Je n’ai pas lu Le Plan de

l’aiguille, vers quoi s’oriente ma boussole de lectrice. J’ai laissé L’Aiguille à la maison, fragile. Et il

est bon que les vagabondages créatifs s’attachent aux pas de Blaise, qui a,

somme toute, bon nombre de lecteurs passionnés.

Intitulée L’Aiguille, c’est un hommage à Cendrars

dont la trogne et la manche vide sont bellement burinés en noir et blanc sur la

couverture. Je n’ai pas lu Le Plan de

l’aiguille, vers quoi s’oriente ma boussole de lectrice. J’ai laissé L’Aiguille à la maison, fragile. Et il

est bon que les vagabondages créatifs s’attachent aux pas de Blaise, qui a,

somme toute, bon nombre de lecteurs passionnés.

Rêve

d’amour

Rêve

d’amour

L’épisode

merveilleux de son père poursuivi par un caïman, sur une plage de Saint

Domingue, par exemple. Et de découvrir que Dumas le calligraphe - c’est à sa

belle écriture et à ses talents de copiste qu’il a dû de se trouver engagé dans

le bureau du duc d’Orléans, futur Louis-Philippe – que Dumas le calligraphe ne

mettait aucun accent, aucune apostrophe, et coupait étrangement ses mots :

« les oliveau netait rien autre

chose quun caïman qui dormait au soleil » (folio 12). Grands folios écrits semble-t-il

d’un trait, sans ratures.

L’épisode

merveilleux de son père poursuivi par un caïman, sur une plage de Saint

Domingue, par exemple. Et de découvrir que Dumas le calligraphe - c’est à sa

belle écriture et à ses talents de copiste qu’il a dû de se trouver engagé dans

le bureau du duc d’Orléans, futur Louis-Philippe – que Dumas le calligraphe ne

mettait aucun accent, aucune apostrophe, et coupait étrangement ses mots :

« les oliveau netait rien autre

chose quun caïman qui dormait au soleil » (folio 12). Grands folios écrits semble-t-il

d’un trait, sans ratures.